なぜ塗料の“中身”を知るべきなのか

外壁は紫外線や雨風、温度変化にさらされる過酷な環境にあります。

その耐久年数は選ぶ塗料によって大きく変わり、結果としてメンテナンス周期やコストにも直結します。たとえ同じ「シリコン塗料」や「アクリル塗料」と呼ばれるものでも、配合される顔料や樹脂、添加剤の種類で性能は千差万別です。

本記事では、専門知識がなくても理解できるように、塗料の“3大構成要素”と“水性・油性の違い”を丁寧に解説。次回、業者から塗料プランの提案を受けたとき、「なんとなくで選んでしまった…」と後悔しないための基礎知識を身につけましょう。

外壁塗料の基本を押さえよう!耐久性を左右するポイント

まずは“塗料の正体”を知る

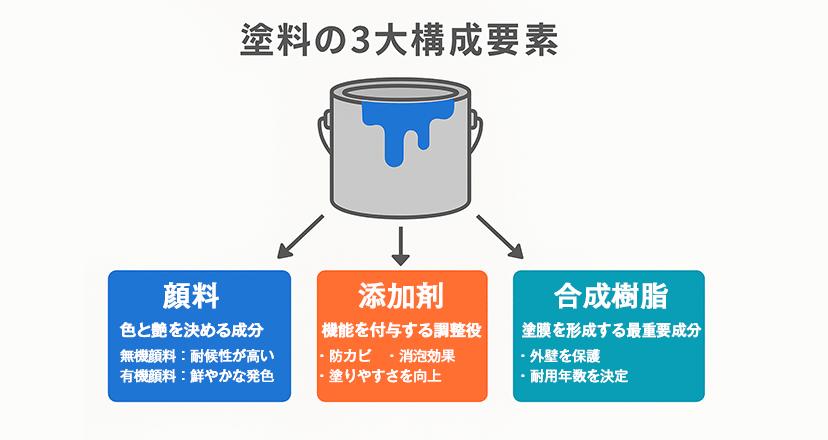

外壁塗料は大きく「顔料」「添加剤」「合成樹脂」の3つで構成されています。

それぞれの役割を理解することで、塗料の見た目や機能、耐久性能が見えてきます。

- 顔料・・・塗膜に色を付け、ツヤの度合いを左右する成分。無機顔料(鉱物由来)は耐候性が高く、有機顔料は鮮やかな発色が特徴です。

- 添加剤・・・塗膜の流れを整えたり、防カビ・消泡などの機能を付与したりする調整役。種類や配合量によって塗りやすさや耐久性が変わります。

- 合成樹脂・・・塗膜を形成し、外壁を保護する最重要成分。アクリル・ウレタン・シリコン・フッ素などの樹脂により、耐用年数は約5年~20年以上と幅があります。

塗料の耐久性を決める“合成樹脂”とは?

合成樹脂は、塗料本来の耐候性・防汚性・柔軟性などを決定づけます。主な種類と耐用年数の目安は以下の通りです。

| 樹脂の種類 | 特徴 | 耐用年数の目安 |

|---|---|---|

| アクリル | コストが低く、カラーバリエーション豊富。耐候性はやや劣る。 | 約5~8年 |

| ウレタン | 光沢があり、密着性が高い。歩行部や手すりなどにも適用可能。 | 約7~10年 |

| シリコン | 耐候性・耐汚染性が高く、コスパ◎。外壁塗装のスタンダード。 | 約10~15年 |

| フッ素 | 抜群の耐候性・耐汚染性を誇るが、コスト高。 | 約15~20年 |

各樹脂の特徴を知り、外壁の立地条件(直射日光の強さ・雨風の多さなど)に合わせて選ぶことが長持ちの鍵です。

次は「水性塗料と油性塗料の違い」について、メリット・デメリットを解説していきます。

水性塗料 vs 油性塗料――外壁にはどちらがベスト?

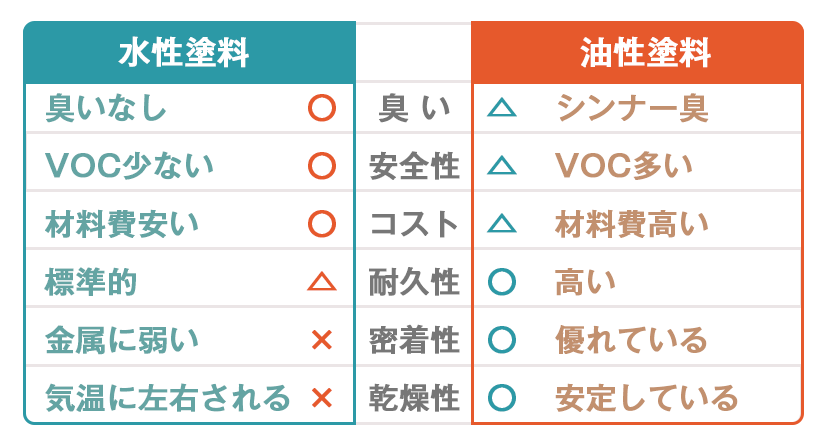

塗料は「水性」と「油性」の大きく2種類に分類されます。

希釈に用いる溶剤が違い、水性塗料は水で希釈し、油性塗料はシンナーなどの有機溶剤で薄めてから使用します。近

年は外装用の水性塗料の技術が進歩し、耐久性や仕上がり性能が油性に迫るものも増えてきました。

しかし、臭気やコスト、取り扱いのしやすさなど、両者固有のメリット・デメリットがありますので、用途や施工環境に応じて使い分けることが重要です。

水性塗料のメリット――低臭気・安全性・経済性

1:臭いがほとんど気にならない

水性塗料は希釈に水を使うため、シンナー特有の強い臭いがほとんど発生しません。

シンナーやトルエンなどの有機溶剤由来の臭気がないため、塗装中の不快感が大幅に軽減されます。

2:VOCを抑え、家族にも環境にも優しい

揮発性有機化合物(VOC)の放出量が油性塗料より格段に少なく、健康リスクを抑制できます。

お子様やペットがいる室内でも安心して使用でき、施工後の空気環境への影響も最小限に留まります。

3:寒い日でも窓を閉めたまま塗装OK

水性塗料は塗膜乾燥時の揮発成分が水分のみのため、冬場など寒冷期でも窓を閉め切った室内塗装が可能です。

換気が難しい環境でも活用できる点が魅力です。

4:材料コストを抑えられる

希釈剤として水を用いるためシンナー購入費用が不要で、油性塗料に比べて材料単価が低めです。

広い面積を施工するときの総コストを抑制でき、経済的です。

5:保管が簡単で長期保存も可能

水性塗料は引火点が高く、冷暗所で密閉保管すれば開封後1~2年程度は品質をほとんど劣化させずに保てます。

余った塗料を再利用できるケースも多く、廃棄コストや手間の軽減につながります。

油性塗料のメリット――耐久性・密着性・乾燥安定性

油性塗料は水性塗料に比べて、シンナー臭など施工時の注意点はあるものの、その高い性能から外壁塗装の選択肢として根強い人気があります。

1:耐久性とツヤの持続性

一般的に油性塗料は、水性塗料よりも強固な塗膜を形成し、紫外線や雨風などの過酷な外部環境から長期間外壁を守ります。

特にウレタン系やシリコン系の油性樹脂は硬度が高く、摩耗や汚れに強いつややかな仕上がりを実現します。

また、アメリカの住宅塗装ガイドでも、油性塗料は水性に比べて塗膜の耐用性が高く、美観が長持ちすると報告されています。

2:多様な下地への高い密着性

油性塗料は有機溶剤の特性により下地への浸透性と密着性が優れており、ガルバリウム鋼板や鉄部、アルミサイディングなど金属製建材にもしっかりと付きます。

アサヒペンの製品情報でも、シリコンアクリル樹脂配合の油性高耐久鉄部用塗料は、ガルバリウム鋼板やステンレスにも直接塗装可能とされています。

そのため、鉄骨造や金属外壁など、錆止めや下地処理が必須の箇所でも安心して用いることができ、メンテナンス頻度を下げられます。

3:天候・気温に左右されにくい乾燥安定性

油性塗料は揮発成分に有機溶剤を含むため、乾燥時間が気温や湿度の影響を受けにくく、特に寒冷地や梅雨など乾燥不良が懸念される環境でも工期遅延を抑制できます。

野外の過酷な気象条件下でも塗装面がべたつきにくく、次工程にスムーズに移行できる点がプロの施工現場で重宝されています。

工期の安定を確保したい大規模物件や冬季施工では、油性塗料が選択されることが多いのも納得です。

塗料の「1液型」と「2液型」ってなに?

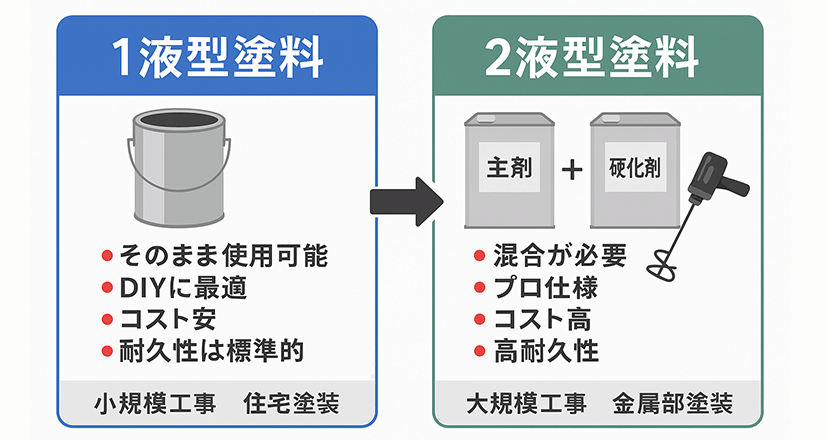

塗料は主剤(ベース)だけで使える「1液型」と、施工直前に硬化剤を混ぜて使う「2液型」に大別されます。

どちらも水性・油性のいずれかで展開されていますが、施工性や耐久性、コスト面で大きく異なるため、用途や施工方法に応じて選ぶことが大切です。

1液型塗料とは

◆:そのまま使える手軽さ

固化剤があらかじめ配合されており、溶剤(水性は水、油性はシンナー)を混ぜるだけで施工可能です。

◆:DIYや小規模工事に最適

攪拌・混合の手間が少なく、初心者でも扱いやすいのがメリットです。

◆:コスト面の優位性

2液型に比べて約10%ほど安価に設定されており、予算を抑えたい外壁メンテナンスに適しています。

◆:注意点

耐久性や密着性は2液型に劣り、アルミ・鉄など金属下地への塗装には適さない製品も多いため、用途をよく確認しましょう。

2液型塗料とは

◆:高耐久な強固な塗膜

主剤と硬化剤の2缶を混合し、化学反応で硬化。紫外線や雨風に強い長寿命の塗膜を形成します。

◆:プロ仕様の施工

混合後の可使時間(ポットライフ)が数時間と限られるため、量の見積もりや迅速な施工が必要。プロに依頼するのがベターです。

◆:長期コストを抑制

1液型より耐用年数が約2~3年長く、優れた耐候性・耐汚染性・密着性を発揮。大規模物件や過酷な環境でも安心です。

◆:価格とメリットのバランス

初期コストは高めですが、長期的なメンテナンス頻度を減らしたい場合に最適です。

――用途や施工環境、予算、DIYかプロ依頼かといった条件を整理し、「1液型/2液型」の特性を踏まえた塗料選びを行いましょう。

塗料の種類と特徴

合成樹脂の種類によって、塗料の耐候性・耐汚染性・柔軟性・コストパフォーマンスが大きく異なります。

外壁の立地条件や予算、求める美観に合わせて最適な樹脂を選びましょう。

アクリル

耐久性 ★☆☆☆

コストパフォーマンス ★★☆☆

アクリル塗料は最もグレードが低く、かつては主流でしたが、現在は他樹脂の台頭で使用機会が激減しています。

一般的な耐用年数は約5〜7年と短く、紫外線や雨風による劣化が早い点が最大のデメリットです。

1㎡あたりの価格相場は800〜1,970円と低価格ですが、5年ごとの足場組み直しなどのメンテナンス費用を考慮すると、長期的なコスパは良好とは言えません。

「頻繁に色を変えたい建物」や「近いうちに建て替え予定の住宅」では、あえて採用されるケースもあります。

ウレタン

耐久性 ★☆☆☆

コストパフォーマンス ★★★★

ウレタン塗料はアクリルに次いで汎用性が高く、耐用年数は約5〜10年程度です。

1㎡あたり1,500〜2,500円と比較的安価で、柔軟性に優れるため、雨樋や手すりなど付帯部の塗装に多く使われています。

しかし紫外線や湿気に弱く、10年を超えると黄変や光沢低下が起こりやすいため、長期的なコスパはシリコン塗料に劣ります。

塗装費を抑えつつ10年以内に再塗装を前提とする場合に適した選択肢です。

シリコン

耐久性 ★★☆☆

コストパフォーマンス ★★★☆

シリコン塗料は外壁塗装におけるスタンダードで、戸建ての約7割で採用されるというデータもあります。

耐用年数は一般に10〜15年、性能によっては15年以上持つ製品もあり、長期的に美観をキープできます。

1㎡あたり2,500〜3,500円ほどで、初期費用は高めながらも、再塗装頻度を抑えられるためコストパフォーマンスに優れています。

遮熱性や低汚染性など多彩な機能を有した製品が豊富に揃い、信頼できる業者選びと適切な施工方法が長寿命の鍵となります。

ラジカル制御形

耐久性 ★★☆☆

コストパフォーマンス ★★★☆

ラジカルとは、太陽光の紫外線を受けて顔料(主に酸化チタン)から発生し、塗膜を劣化させる原因物質です。

ラジカル制御形塗料は、配合された光安定剤(HALS)や無機シールド層が生成されたラジカルをキャッチし、不活性化することで、紫外線によるチョーキング現象や色褪せを抑制します。

耐用年数はシリコン塗料と同等かやや上回る12〜15年程度が目安で、価格も平米あたり2,200〜4,000円と、従来のシリコン塗料と大きく変わりません。

発売からまだ10年程度と新しいジャンルですが、コストを抑えつつ「フッ素並みの耐久性」を求める住宅オーナーからの注目度が高まっています。

フッ素

耐久性 ★★★☆

コストパフォーマンス ★★☆☆

フッ素樹脂塗料は、蛍石(フルオライト)を原料とする高機能樹脂を主成分とし、紫外線や酸性雨に極めて強い耐候性を誇ります。

耐用年数は15〜20年と長く、大型ビルやランドマーク建築(スカイツリー、六本木ヒルズなど)でも採用例が多いのが特徴です。

汚れ・藻・カビの付着を防ぐ低汚染性や、高い親水性によるセルフクリーニング効果も備え、長期的に美観をキープできます。

ただし、1㎡あたり約3,500〜4,500円と高価格帯に位置するため、戸建住宅での採用率は限られ、主に築年数の長い大型物件やメンテナンス頻度を極力減らしたい高級住宅で選ばれます。

無機

耐久性 ★★★★

コストパフォーマンス ★☆☆☆

無機塗料は合成樹脂ではなく、シリカやジルコニアといった無機成分を主体にした塗料で、紫外線による分解リスクがほぼゼロなのが最大の強みです。

耐用年数は15〜25年、製品によっては30年保証を謳うものもあり、メンテナンス回数を大幅に減らせます。

1㎡あたりの費用は3,500〜5,500円程度とフッ素以上に高額ですが、「50年スパンで塗り。

初期投資を許容できる場合は、究極の耐久性を求めるオーナーに最適な選択肢です。

光触媒

耐久性 ★★★☆

コストパフォーマンス ★☆☆☆

光触媒塗料は、酸化チタンを光触媒として配合し、太陽光(UV)で外壁表面に付着した汚れや排気ガスを化学分解し、雨水で洗い流すセルフクリーニング機能を持ちます。

耐用年数は16〜22年と、フッ素塗料と同等レベルで、抗ウイルス・抗菌・防カビ機能や、太陽光反射による遮熱効果も期待できるため、子育て家庭や環境配慮型住宅での人気が高まっています。

施工コストは1㎡あたり約4,000〜5,000円前後と最上位クラスですが、メンテナンス手間の軽減と室内快適性の向上を重視するなら、有効な投資といえるでしょう。

まとめ

外壁塗装の塗料選びは「何を主成分とするか」「水性/油性」「1液型/2液型」の3軸で整理すると、自宅の立地・使用環境に合った最適解が見えてきます。

1. 姿を守る「合成樹脂の違い」

アクリル→ウレタン→シリコン→ラジカル制御→フッ素→無機→光触媒へと性能・耐久性が向上する一方、価格も上昇。

2. 環境・安全性

水性塗料は低臭気・低VOCでDIYや室内でも安心。油性塗料は耐久性・密着性・乾燥安定性に優れ、金属外壁や寒冷地施工での安定感が強み。

3. プロ/DIYの判断基準

1液型は手軽かつ安価、2液型は高耐久だが施工管理が難しいためプロ施工推奨。

4. 次世代のエコ配慮塗料

ラジカル制御形はコスパ重視派に、光触媒は自浄・空気浄化効果を求める層に人気。

5. 長期視点でコスパを比較

初期費用だけでなく「再塗装サイクル×足場費用」を含めた30〜50年スパンで、どれが最適か検討を。

外壁塗装は「塗料性能×施工品質」の掛け算です。この記事で得た知識を基に、業者提案のプランを「数値・機能」で評価し、安心して長く住まいを守れる塗料を選んでください。